科普文章

【杨柳科普】从蛲虫感染谈“病从口入”的预防

最近,我们科接诊了一例蛲虫感染的偶发病例。具体情况如下:患者3天前四肢及面部出现皮疹,近日皮疹加重前来就诊,查体患者四肢和颜面部出现红色风团样皮疹,凸起表面,伴疼痛感,实验室检查白细胞升高,C反应蛋白升高,嗜中性粒细胞计数升高。体格检查无异常。住院期间患者家属发现患者排便中可见白色线头状活虫体,随即将标本送检便常规检查。

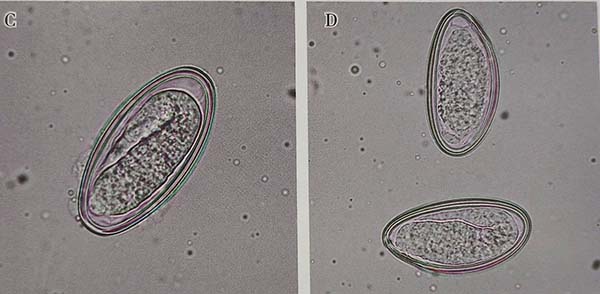

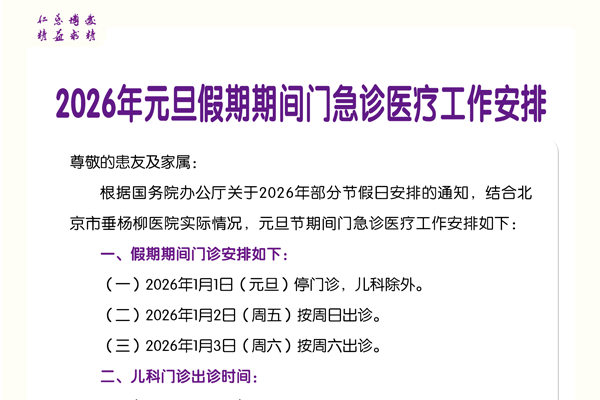

实验室工作人员在显微镜下可观察到具有体型细长如线,尾部尖直、头端两侧角皮膨大呈翼状透明结构的成虫,及大量无色透明,两侧不对称椭圆形虫卵。(如图1,2)

图1 蛲虫成虫显微镜下形态(实拍 未染色×40)

图2显微镜下蛲虫虫卵(实拍未染色×400)

图3 蛲虫成虫显微镜下形态 未染色×40(体液肿瘤细胞形态学与寄生虫图谱)

图4 蛲虫虫卵显微镜下形态 未染色×400(体液肿瘤细胞形态学与寄生虫图谱)

经仔细比对寄生虫图谱(图3.图4),确诊为蛲虫成虫虫体和虫卵,工作人员马上汇报临床主管医生,患者遂得到及时治疗。

那么蛲虫是如何感染的,如何预防蛲虫的感染呢?下面,我们将学习和讨论一下蛲虫的感染途径和预防措施。

一.认识蛲虫及其危害

蛲虫是一种小型白色线状肠道寄生虫。感染后,主要症状为夜间肛周剧烈瘙痒(由雌虫移行至肛周产卵引起),可导致患者睡眠不安、烦躁、注意力不集中。部分患者可能出现食欲减退、轻微腹痛、恶心等非特异性症状。虽通常不引发严重并发症,但其对生活质量的影响及传染性不容忽视。而且往往这些症状不会引起患者或家长的重视,导致不能及时发现。

二.传播途径:口是主要入侵门户

蛲虫传播主要经“肛门-手-口”途径:

1) 搔抓污染手部: 感染者因肛周瘙痒搔抓,虫卵大量黏附于手指及甲缝。

2) 污染环境物体: 污染的手接触家居用品、门把手、桌椅、食物、衣物等,虫卵随之沾染。

3) 经口摄入感染: 感染者自身或他人接触被污染物品后,未彻底清洁双手即进食、饮水、触摸口鼻,虫卵随之入口。

4) 空气传播(次要):在虫卵污染严重区域,抖动物品(如床单)可能使虫卵散播至空气中,经吸入咽下也可致感染的可能。

三.关键预防措施:阻断传播链

有效预防的核心在于严格阻断“手-口”传播链,落实以下措施:

1) 严格手卫生:务必做到饭前便后、外出归家、接触宠物后、擤鼻涕咳嗽后、以及抓挠肛周后立即洗手。洗手时,使用流动水及肥皂(洗手液),彻底搓洗手心、手背、指缝、指尖、大拇指及腕部,持续至少20秒。重点清洁指甲缝。洗手后,使用干净毛巾或纸巾彻底擦干双手。

2) 纠正不良习惯:戒除吮吸手指、咬指甲行为。避免随意用手触摸口、鼻、眼。

3) 保障饮食卫生:水果蔬菜充分清洗,建议去皮食用。肉类、鱼类、蛋类等必须彻底煮熟。生熟食品的加工器具(砧板、刀具等)严格分开。饮用安全可靠的水源,不饮用生水。谨慎选择卫生条件不明的街头摊点食物。

4) 维持环境清洁:患者及密切接触者的内裤、睡衣、床单、被套、毛巾需经常更换。换下后避免抖动,可用不低于60℃热水浸泡洗涤,并充分日晒或高温烘干。定期使用湿式清洁法(湿抹布)擦拭高频接触物品表面(门把手、桌椅、地板、马桶圈等)。常用家居用品定期清洗消毒,床褥、枕芯定期阳光暴晒。

5) 保持马桶清洁,便后盖好马桶盖再冲水。

四.注意事项

1) 识别症状:关注是否出现夜间肛周剧痒、睡眠不安、烦躁,或发现内裤上有细小白色线虫。

2) 及时就医: 疑似感染时,应前往正规医院就诊。切勿自行购买服用驱虫药。 医生将通过规范方法(如透明胶带肛拭法)确诊并开具处方药物。

3) 全家同治: 确诊感染后,通常需所有共同居住的家庭成员(尤其密切接触者)同时接受排查,必要时进行治疗,以彻底清除感染源,避免反复。

4) 持续预防: 治疗期间及结束后至少2-3周内,必须严格执行上述所有卫生措施,清除环境残留虫卵。

虽然得益于卫生条件改善和健康意识提升,我国寄生虫感染总体控制良好,此类病例已显著减少。但偶发病例也提醒我们:“病从口入”的风险依然存在,预防工作时刻不能放松。

参考文献:张 博 茹进伟 周玉利 陈清霞 《体液肿瘤细胞形态学与寄生虫图谱》湖南科学技术出版社 2025.5.-ISBN 978-7-5710-3429-0

文中部分图片及资料来源网络和文献,侵删

- 标签:

京公网安备11010502033717号

京公网安备11010502033717号