科普文章

【杨柳科普】血栓与止血百家争鸣

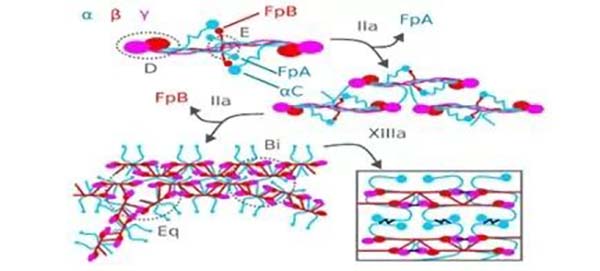

纤维蛋白原(fibrinogen,Fg)是由Aα、Bβ和γ三种多肽链组成,相对分子量为340kDa的糖蛋白。Aα、Bβ和γ链由位于4号染色体上的FGA、FGB和 FGG基因分别编码,其主要在肝脏中转录、翻译,形成六聚体(Aα?Bβ?γ)2 后进入血循环,在血浆中浓度为2~4g/L,半衰期4-6日。在凝血酶的作用下,纤维蛋白原的α链与β链分别释放出A肽和B肽,生成纤维蛋白单体,进一步在钙离子与活化的XIII因子作用下,单体间以共价键相连,变成稳定的纤维蛋白。同时作为血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa的受体,参与血小板活化、聚集,因此与出血性疾病及血栓性疾病密切相关。

纤维蛋白原的异常通常分为高纤维蛋白原血症、低纤维蛋白原血症、无纤维蛋白原血症、异常纤维蛋白原血症和低异常纤维蛋白原血症5种类型,按病因可分为遗传性和获得性。过度消耗、纤溶亢进和肝功能严重障碍或者先天缺乏,均可使纤维蛋白原浓度下降。遗传性异常纤维蛋白原血症(congenital dysfibrinogenemia,CD)是因纤 维蛋白原是基因缺陷导致的Fbg分子结构和功能异常,Fbg的含量多数正常,该病多数为常染色体显性遗传, 父母仅一方携带缺陷基因遗传给子代就可致病。主要病因是凝血酶-纤维蛋白原反应的3个环节异常:①纤维蛋白肽A或B释放异常;②纤维蛋白原单体聚化异常;③纤维蛋白原单体交联缺陷。遗传性异常纤维蛋白原血症的临床表型具有高度异质性,约50%~65%无症状,约20%~25%有出血表现,约10%~15%有血栓表现,约2%的患者既有出血又有血栓表现。患者大多因术前筛查或体检等偶然发现,约占48%~58%。

Fbg测定方法主要有Clauss法与PT演算法. Clauss 法是临床上纤维蛋白原测定的首选方法,其检测原理是在稀释的乏血小板血浆中加入高浓度的凝血酶,检测凝固时间,与纤维蛋白原标准品制备的标准曲线进行比较,获得以g/L为单位的结果,检测的是纤维蛋白原的功能活性。PT演算法则是一种基于PT反应曲线进行推导,间接测定Fbg浓度的方法,首先获取全自动血凝仪PT凝固曲线的一次函数方程,再通过曲线获取反应吸光度差值,然后将差值代入方程,计算出Fbg浓度;即血浆中所有Fbg转变成纤维蛋白时,浊度的改变与Fbg含量成正比,从而计算出Fbg含量。

CD患者临床表现呈现多样性,因此其诊断主要依赖实验室检查。Fbg检测方法单一是患者易被漏诊或误诊的主要原因。仅使用凝血酶原时间(prothrombin time,PT)演算法检测Fbg,CD易被漏诊;仅使用凝血酶法(Clauss法)检测Fbg,CD易被误诊为低纤维蛋白原血症。凝血功能检查:CD患者Fbg为PT演算法正常或增高,Clauss法明显降低,Fbg抗原/活性(或PT演算法结果/Clauss法结果)>1.43,或Fbg 活性/抗原(Clauss法结果/PT演算法结果)<0.7;TT延长;PT和APTT通常无异常。PT演算法与Fbg抗原检测呈现良好的一致性。无条件进行Fbg抗原检测时,可用PT演算法初步鉴别低纤&异纤。

在临床检验工作中,当发现患者PT和APTT正常、FIB(Clauss法)明显降低、TT延长时,应该增加PT演算法测定FIB;如果FIB-PT演算法/Clauss法>1.43,或FIB-Clauss法/PT演算法<0.7,即可初诊为CD;再进行家系调查,如果患者和父母一方或其他家系成员具有相同的凝血功能检查结果和临床表现,即可确诊为CD

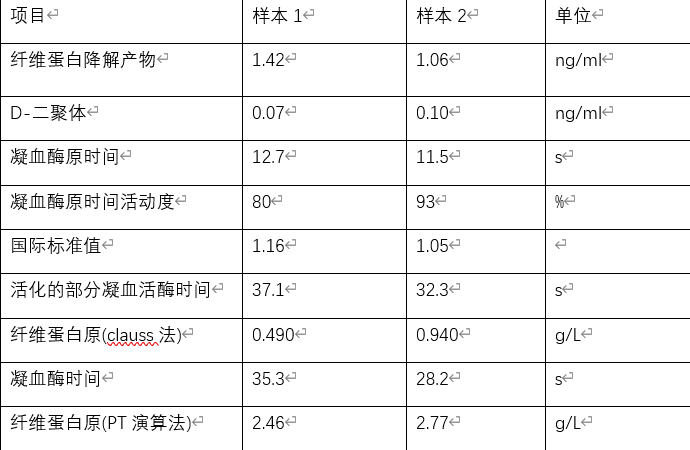

近期遇到了2例。

样本1纤维蛋白原clauss法 降低0.490,用PT演算法检测为2.46,2.46/0.490>1.43;

样本2纤维蛋白原clauss法 降低0.940,用PT演算法检测为2.77,2.77/0.940>1.43。

以上两个病例均与临床沟通,建议询问家族使,用药使。如需明确诊断可进行基因检测。

样本1患者自述已在协和医院做了基因检测确诊异纤。(遗憾的是患者没有提供在协和医院的诊断报告,无父母,兄弟姐妹及子女,家族史无法追踪)

样本2患者出院没有后续进一步诊断。

参考文献

[1] 周伟杰,闫婕,邓东红,林发全.遗传性异常纤维蛋白原血症的诊断[J].中华检验医学杂志,2020,43(4):406-410.

[2] 周礼扬,丁秋兰.遗传性异常纤维蛋白原血症的临床诊断与治疗进展[J].血栓与止血学,2024,30(1):33-41.

[3] 公众号:血栓与止血百家争鸣

[4]Casini A,Neerman?Arbez M,Ariens RA,et al. Dysfibrinogenemia:from molecular anomalies to clinical manifestations and management[J].J Thromb Haemost,2015,13(6):909?919.

本文仅限于公益科普及学术交流,如有不适请及时就医。文中内容不作为医学诊断依据。文中部分图片及资料来源于网络,侵删。

- 标签:

京公网安备11010502033717号

京公网安备11010502033717号